Quand j’ai écrit ce texte en 2018, parler de l’« effondrement des Alpes » relevait encore d’une posture marginale, presque spéculative. Il s’agissait de percevoir un décalage : entre les images mentales que l’on se fait des glaciers et la réalité de leur retrait, entre les récits figés du paysage alpin et son instabilité croissante.

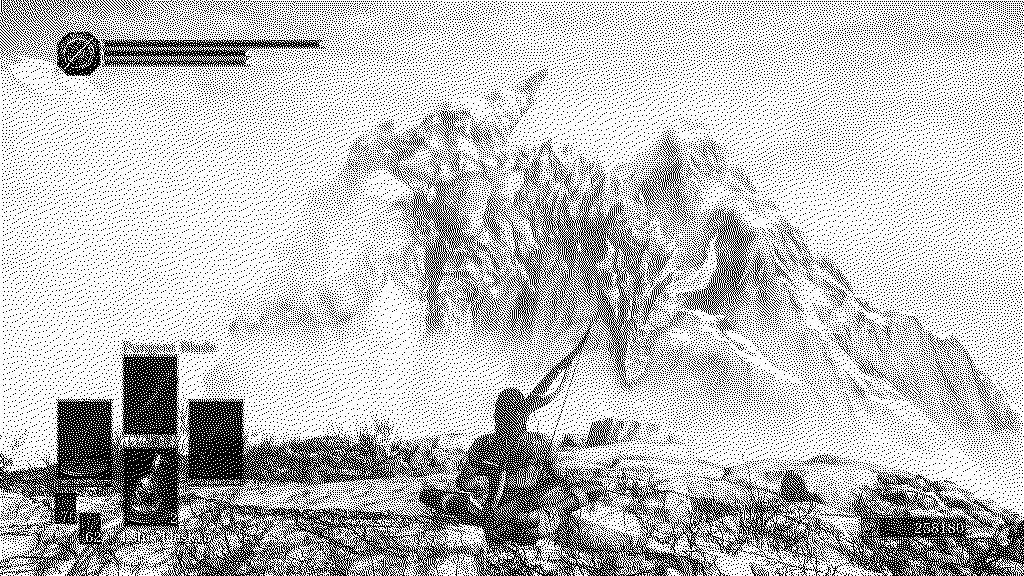

J’avais observé un refus de photographier, un malaise discret face à un paysage qui ne correspondait plus aux attentes - une intuition esthétique, presque souterraine. En 2025, ce trouble est devenu événement. Le 28 mai, le glacier du Birch s’est effondré sur le village de Blatten, dans le Lötschental : 90 % du village englouti, une personne disparue, un lac de débris formé, l’armée mobilisée. L’ampleur de la catastrophe est telle qu’un conseiller d’État a parlé d’« effondrement total », et les autorités ont décrété une situation particulière. Ce qui relevait autrefois de la projection critique ou de l’imaginaire spéculatif est désormais advenu : le réel a rattrapé l’image. Le glacier du Trient continue de se résorber. Les cartes deviennent obsolètes, les téléphériques suspendus faute de sol.

L’écart dont je parlais entre perception et représentation s’est refermé - non pas dans une résolution, mais dans une collision. L’effondrement est désormais visible, indiscutable. Ce texte, que je n’ai pas retouché, me semble aujourd’hui documenter, malgré lui, un basculement : du régime de l’image au régime de l’alerte. Je le republie pour cette raison :

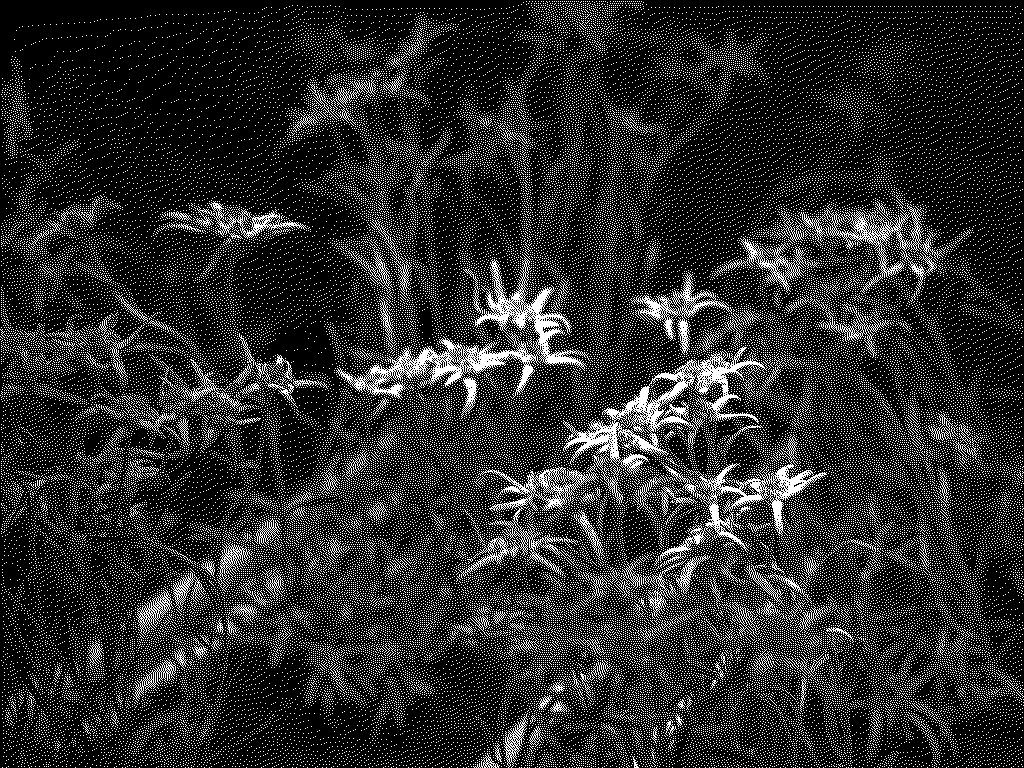

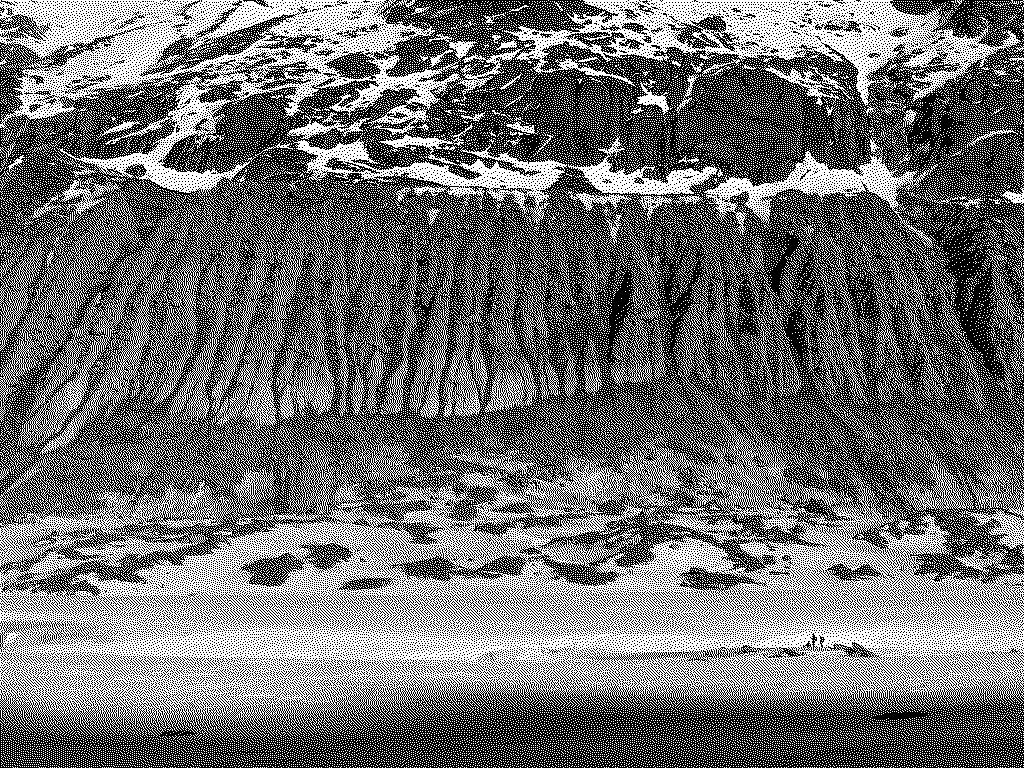

Depuis la gare du Montenvers qui surplombe la mer de glace, des touristes recherchent le glacier tout en l’observant. Le paysage auquel certains de ces visiteurs font face ne correspondant pas à celui qu’ils projettent, ils refusent alors de le photographier.

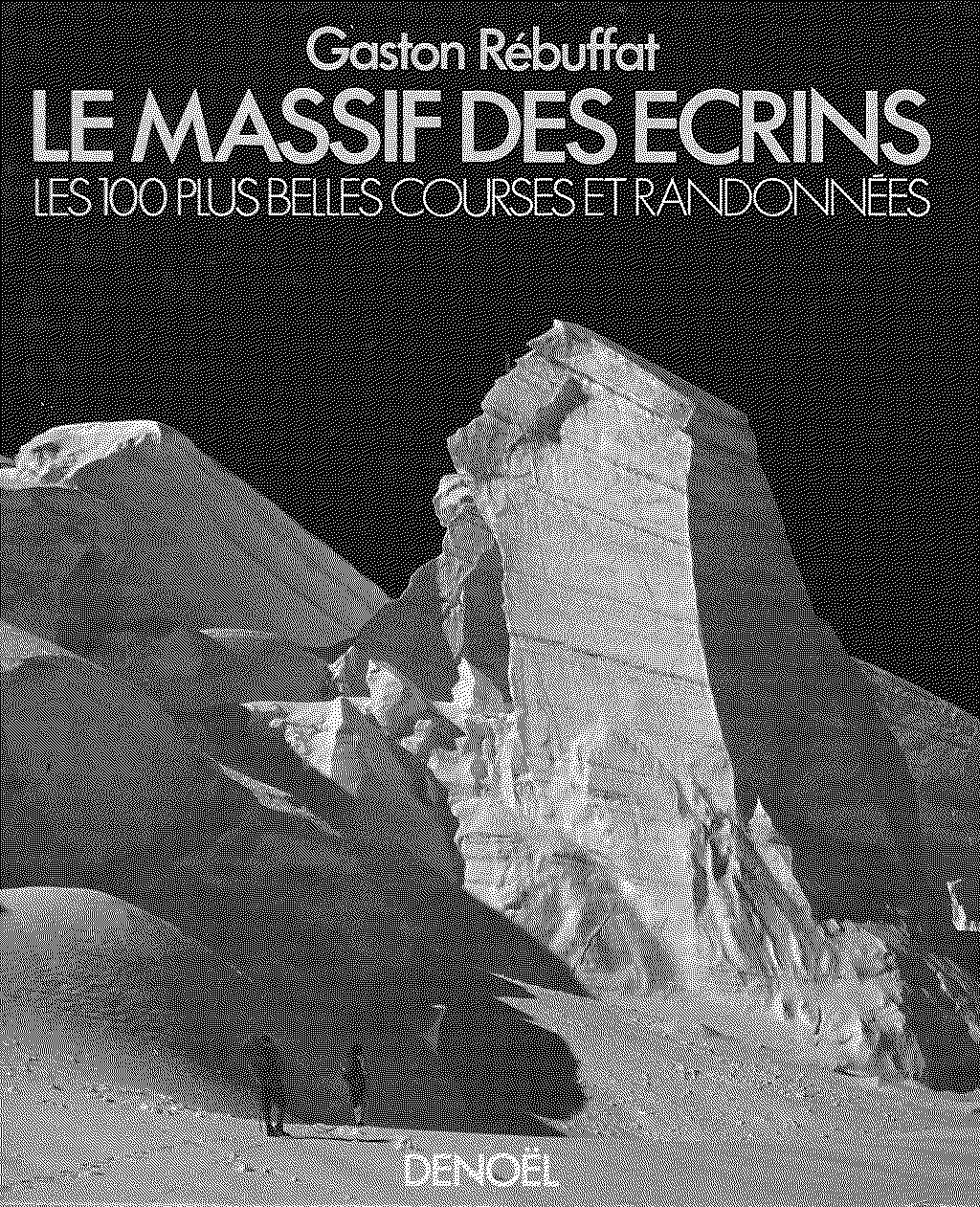

La mer de glace, dans ce qu’elle possède de visible, perd - à mesure de son réchauffement - l’apparence attendue de son gigantisme. Cette expérience de réalité observée est quasi-iconoclaste ; elle détruit les représentations collectives du glacier que composent les images de communications touristiques, les chiffres et les données, les peintures et les récits d’un romantisme passé, lequel fait aujourd’hui réapparaître la figure de la ruine - d’une nouvelle ruine : qui n’est pas celle d’une activité humaine perdue dans la nature, mais bien celle de la nature perdue dans une activité humaine - opérant peut-être une sorte de renversement anthropocentrique.

Les masses rocheuses et glaciaires, auparavant perçues comme des monolithes de stabilités, sous-entendent l’actuelle utilisation du qualificatif d’« affaiblissement » ; on parle de paysage affaibli et par induction, qu’il ait été plus fort à un moment. C’est alors un paysage en puissance qui serait à observer : pas celui là, mais celui qui aurait pu être celui là. On assiste aussi avec le développement du last chance tourism, par lequel des agences emmènent les touristes observer des paysages glacés en insistant sur leur disparition prévue (qui contribuent à la disparition de ces mêmes paysages) à une forme de conscience paradoxale, où le paysage en puissance est donc celui qui ne sera plus - la recherche d’un spectacle au travers de ces « paysages potentiels ».

À une échelle plus générale, l’idée du loisir et du divertissement en montagne s’est progressivement associée à son industrialisation - pour la rendre plus praticable, lui amener subtilement une valeur d’usage, un présupposé sur la manière dont ces espaces sont, ou plutôt, se devraient d’être fréquentés. Ces disjonctions, et particulièrement celle entre une réalité et son image, si elle est communément décevante pour les vacanciers, relève peut-être aussi du sentiment d’être trompé par la fabrique des images actuelles, ainsi synonymes d’illusions. Le balcon de la mer de glace, offre à ses visiteurs contemporains la vision désenchantée d’un paysage construit par d’autres temps, la possibilité d’apercevoir l’image d’un présent instable, en composition - d’un paysage qui change de forme.

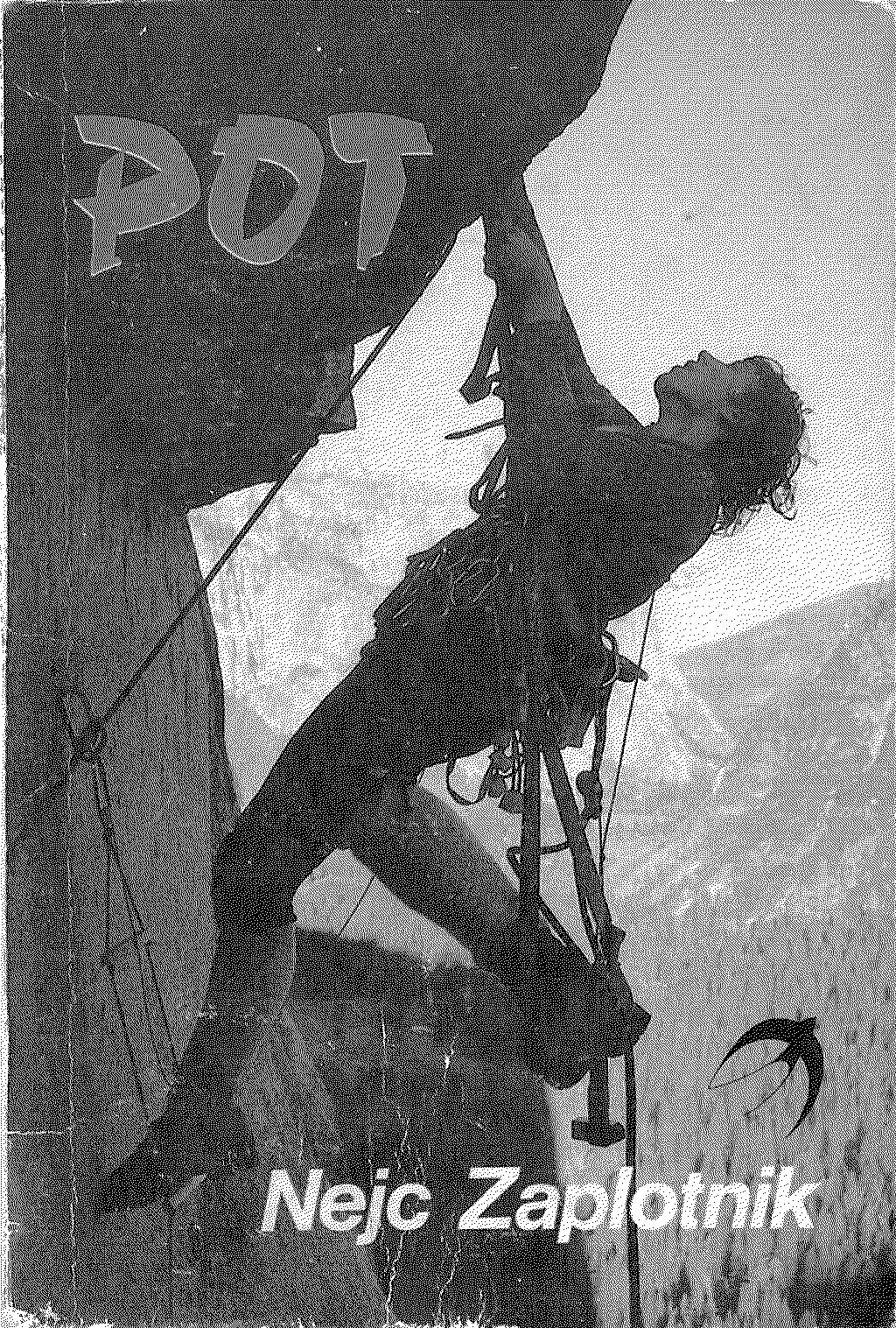

La série Moraine des images s’attache donc à photographier ce que quelques touristes choisissent de ne pas photographier.