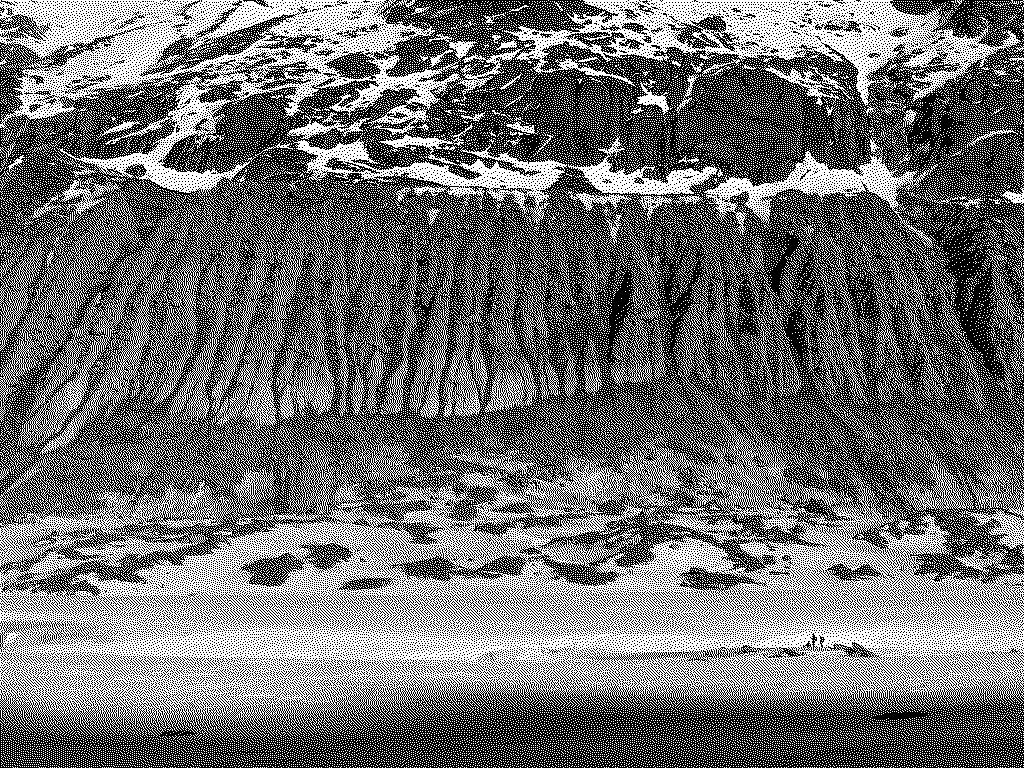

L’edelweiss est une fleur alpine rare, emblématique, encastrée dans les mythes de pureté, de verticalité et de résistance. Elle symbolise un dehors préservé - l'altitude, la blancheur, la rareté - et fonde une part de l’imaginaire alpin, celui des pionniers, des explorateurs, des collectionneurs de sommets. Sa fragilité biologique a nourri une logique de conservation patrimoniale : classée, protégée, surveillée. L’edelweiss était ainsi le nom d’une relation particulière entre espèces et milieux : un marqueur d’exception que l’on ne cueille pas, que l’on admire de loin.

Mais aujourd’hui, cette même fleur est cultivée sous lampes UV, dans des serres à basse altitude, pour être transformée en ingrédient cosmétique. Elle est reproduite, rationalisée, arrachée à son biotope et rendue compatible avec des logiques industrielles. Sa symbolique reste intacte - les flacons de crème anti-âge en reprennent le motif - mais sa nature est déplacée, mise à distance d’elle-même. Ce n’est plus une fleur rare : c’est une promesse de longévité, un principe actif.

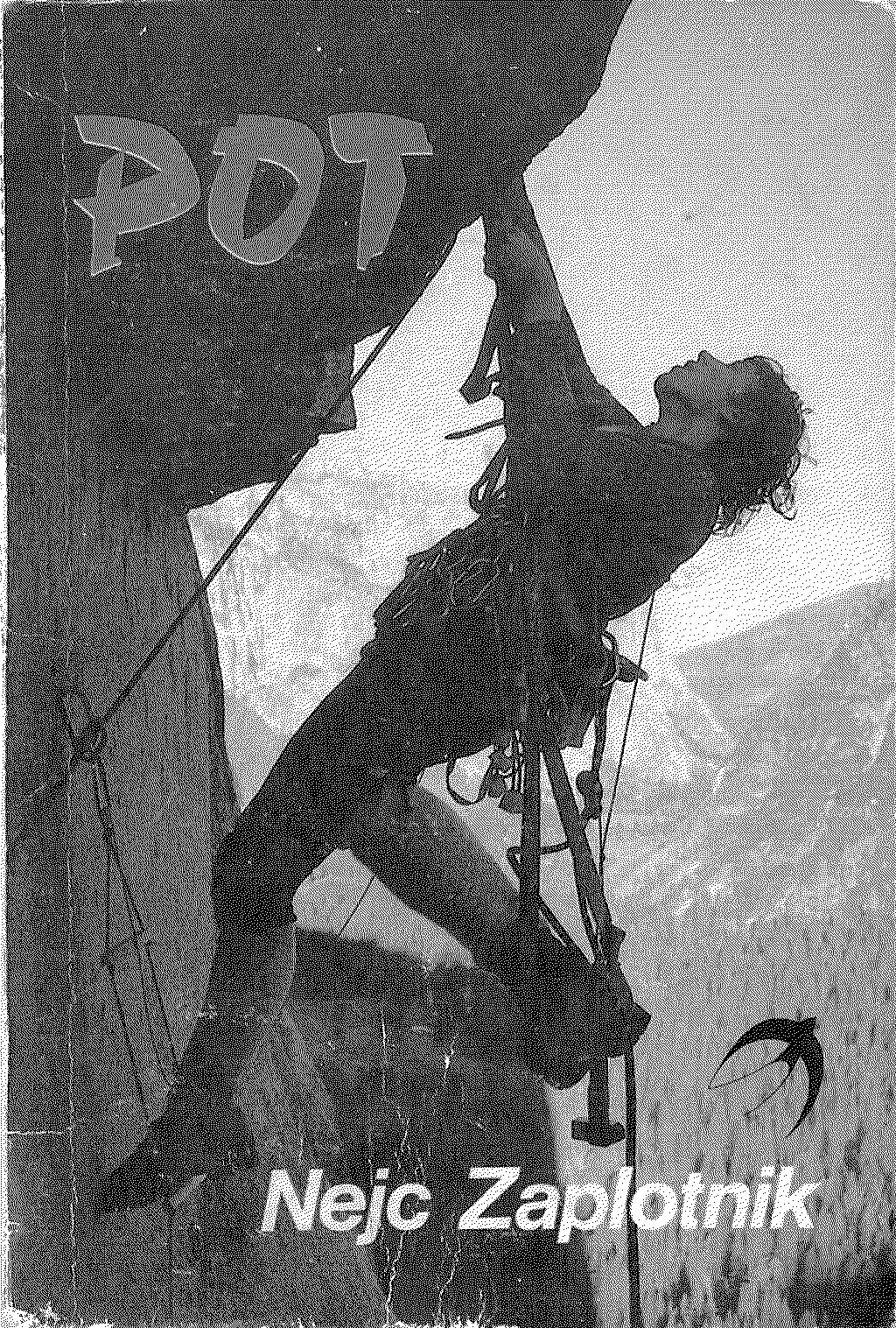

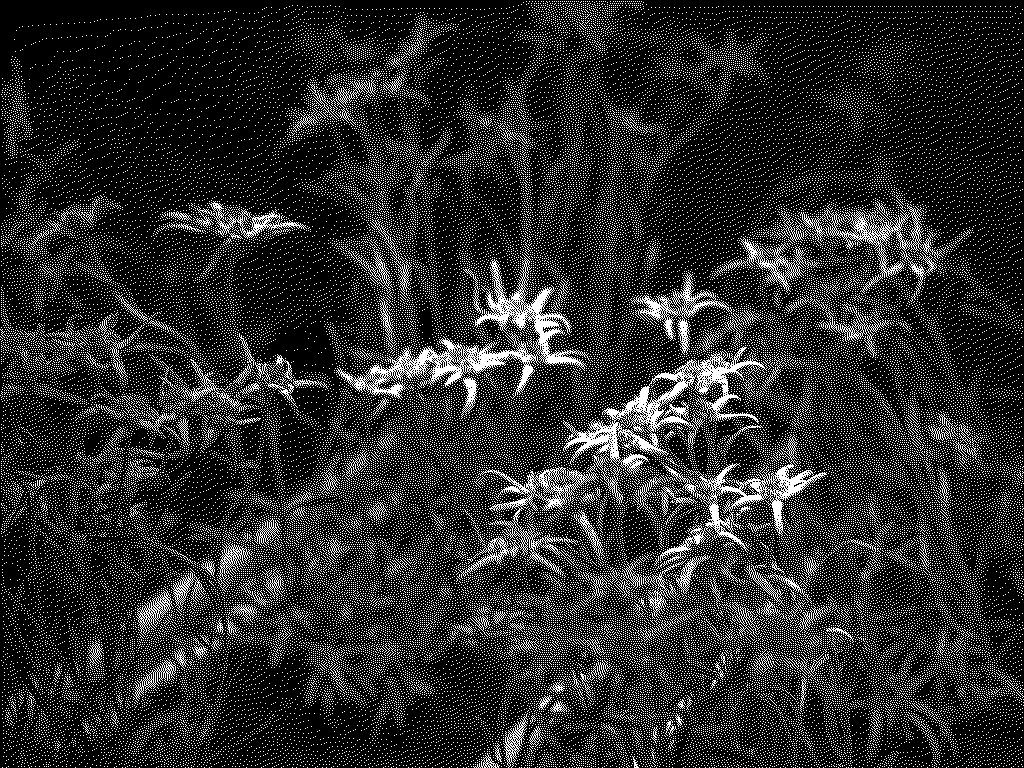

C’est ce paradoxe que notre installation au MAC Lyon* cherchait à activer. Présenter une culture artificielle d’edelweiss, éclairée par UV, c’était exposer une contradiction : celle d’une conservation sans milieu, d’un soin sans écologie. Ce n’était pas une critique, mais une mise en tension : un essai de rendre visible ce qui se joue lorsque la conservation devient extraction douce. Car que conserve-t-on, exactement, lorsque l’on transplante une espèce hors de son écosystème ? Et au nom de quoi ?

Cette tension traverse toute une zone de discours que Timothy Morton nomme « écologie sombre » (dark ecology). À rebours d’une écologie lumineuse, optimiste, réconciliée, Morton propose une plongée dans les implications troubles de l’habitation terrestre. Il ne s’agit plus de sauver un « monde naturel » pur et intact, mais de reconnaître que ce monde n’a jamais existé : qu’il est déjà intriqué, médié, abîmé, cohabité. Nous sommes toujours déjà dans la boue, les interfaces, les hybridations.

L’edelweiss sous UV est un bon symptôme de cette situation. Ce n’est plus une fleur alpine, c’est une forme rendue disponible, une image cultivable, un effet mis en culture. Elle semble presque dire que nous n’avons plus besoin de la montagne car elle peut venir à nous sans son milieu. La rareté devient reproductible, la protection devient optimisation, la nature devient un matériau. Ce qui se conserve, ce n’est plus une existence écologique, mais une forme idéologique - l’edelweiss comme métaphore, comme design.

Or Morton souligne que l’un des pièges majeurs de la pensée écologique réside dans cette fixité : dans cette tendance à sacraliser des figures, des symboles, des images. Il faut « déconstruire la nature » non pour la dévaloriser, mais pour mieux comprendre comment elle a été construite, chargée, utilisée. Une fleur peut devenir un dispositif. Un paysage peut être un écran. Une montagne peut devenir une machine à produire du sentiment. L’iconoclasme écologique de Morton propose d’en finir avec ces stabilisations.

Dans cette perspective, conserver peut être une violence. Pas au sens d’une destruction frontale, mais comme maintien artificiel de formes mortes. Préserver une espèce hors de son milieu revient à la momifier. Cela revient à dire que l’espèce compte plus que le système qui la fait tenir, plus que les interactions qui la constituent. C’est une forme de réduction : une conservation sans relation.

L’edelweiss cultivée sous UV est exactement cela : elle est le résidu d’un imaginaire de nature figée, détourné vers la promesse technologique. Elle prétend encore être alpine - blanche, pure, fragile - mais elle est devenue modulaire, standardisée, intégrée à une logique de flux. Elle témoigne d’une écologie sans écologie : une écologie d’interface, de surface, de transfert.

Morton insiste sur ce point : l’écologie, si elle veut être à la hauteur de la crise, ne peut pas être un projet de conservation. Elle doit devenir un projet de cohabitation instable. Il ne s’agit pas de sauver la nature, mais de désapprendre les gestes de domination, y compris ceux qui prennent la forme du soin. Il ne s’agit pas de maintenir, mais de composer. Il ne s’agit pas de sanctuariser, mais d’habiter autrement.

Ce que l’installation propose alors, ce n’est pas une critique morale. C’est un trouble. Une zone de brouillage entre image, soin, extraction et désir. Elle ne dit pas : il faut revenir à un état originel. Elle dit : voilà ce que devient une figure naturalisée lorsqu’on la fait basculer dans un circuit de valeur. Voilà ce que devient la montagne lorsqu’elle est réduite à une fleur, et la fleur à une propriété exploitable.

Dans ce geste, l’edelweiss ne trahit pas son image : elle la pousse à son point de tension. Elle nous oblige à interroger ce que nous conservons réellement lorsque nous parlons de « préservation ». Elle nous invite à considérer que la conservation n’est pas seulement un geste de soin, mais qu’elle peut aussi participer à des logiques de contrôle, de stabilisation, d’appropriation symbolique ou matérielle.

Peut-être faut-il, comme le suggère Morton, apprendre à ne pas conserver. Apprendre à laisser mourir certaines formes. À faire le deuil de certaines images. À accepter l’effondrement non comme perte, mais comme ouverture. À concevoir des formes de relation qui ne soient ni gestionnaires, ni nostalgiques, ni extractives. À désirer autrement.

C’est cela, peut-être, qu’une écologie iconoclaste peut ouvrir : une zone de trouble dans les gestes de soin, une désactivation des icônes écologiques, une politique du vivant qui passe par l’acceptation de l’instabilité - et de la finitude.

- Au cours de l’exposition IRL é RL : https://www.mac-lyon.com/fr/programmation/irl-e-rl#:~:text=IRL%20%C3%A9%20RL%20est%20un,parler%2C%20se%20rencontrer...