Le mot est court. Il glisse dans les phrases comme une évidence, un code partagé : « tu l’as, la bêta ? », « regarde la bêta en vidéo », « j’ai trouvé ma bêta ». Mais derrière cette compacité lexicale se déploie un champ complexe de pratiques, de valeurs et de mutations perceptives. La bêta, dans le langage contemporain de l’escalade, désigne une information - partielle, souvent optimisée - sur la manière de résoudre un passage. C’est un fragment opératoire, une instruction en acte, une capsule de savoir gestuel.

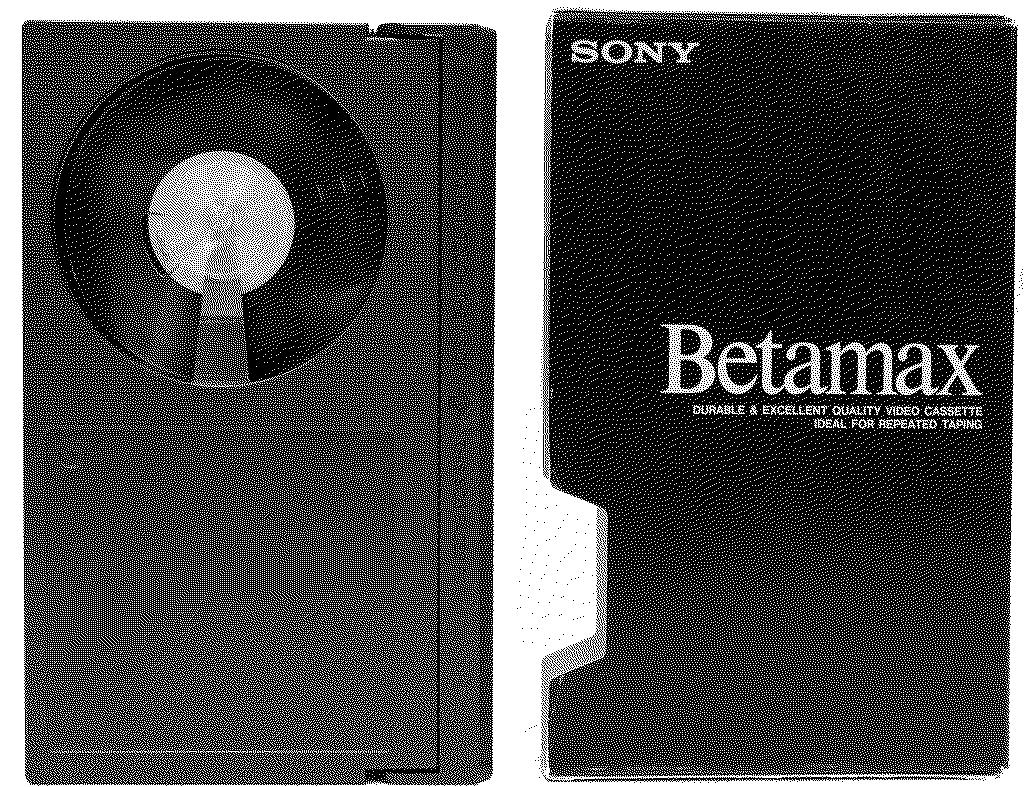

Ce terme, aujourd’hui omniprésent, possède une origine étonnamment précise. Il est attribué au grimpeur texan Jack Mileski, actif dans les années 1980, connu pour son goût de la formulation poétique et pour sa capacité à narrer les séquences de mouvements avec précision. C’est lui qui aurait utilisé pour la première fois l’expression « beta » pour désigner les vidéos qu’il enregistrait sur cassette Betamax afin de partager des méthodes d’enchaînement à ses partenaires. L’humour étant typique du milieu, l’expression « do you want the beta? » est restée. L’artefact technologique (la cassette, la vidéo, la reproduction d’un geste) a ainsi donné naissance à un mot, devenu catégorie pratique. Le langage de la grimpe en porte encore la trace, comme un pli discret de l’histoire des médias.

Ce détour par l’étymologie n’est pas anodin. Il montre que la bêta est d’emblée liée à une transformation du médium par lequel l’escalade se pense et se transmet. Elle marque un tournant vidéographique dans les manières d’enseigner et de documenter le geste. L’escalade n’est plus seulement orale, corporelle, située - elle devient enregistrable, rejouable, diffusable. Cette évolution n’a cessé de s’amplifier : des cassettes Betamax à YouTube, des forums de discussion aux formats TikTok, la bêta est passée d’un outil de co-apprentissage local à un écosystème global d’instructions visuelles partagées.

Dans ce contexte, la bêta ne fonctionne plus uniquement comme un indice d’efficience technique. Elle condense une série de reconfigurations perceptives : elle transforme le rocher en interface visuelle, le corps en opérateur, l’échec en information. Elle participe d’un mouvement de discrétisation des gestes - leur découpe en unités isolables, reproductibles, optimisables. Le corps devient l’objet d’une chorégraphie anticipée, la prise n’est plus un mystère mais une variable connue. En cela, la bêta est à la fois une aide et une clôture, une simplification qui, parfois, referme l’espace d’incertitude dans lequel s’inventaient d’autres formes de relation au monde.

Mais la bêta n’est pas qu’un dispositif de productivité gestuelle. Elle produit aussi des formes de socialité spécifiques. Dans les salles, sur les murs de bloc, elle circule comme un langage de l’attention partagée. Elle devient un lieu de négociation - entre partenaires, entre générations, entre styles. Offrir ou recevoir une bêta engage une économie relationnelle : entre générosité et retenue, entre partage d’expérience et effacement du processus exploratoire. Le statut même de la bêta est instable : donnée brute ? interprétation ? trahison de l’expérience ? Elle ouvre autant qu’elle oriente.

La prolifération actuelle des bêtas - vidéos, commentaires, « sprays » - révèle une tension contemporaine entre envie de progresser vite et désir de se confronter au réel brut. Là où la découverte exigeait lenteur, engagement, lecture, les vidéos qui « donnent la bêta » instaurent un régime de simulation, de préfiguration. Tout est connu avant d’être vécu. À l’instar d’un jeu dont on connaîtrait déjà la solution, l’expérience se déplace de l’improvisation vers l’exécution.

Et pourtant, la bêta reste ambivalente. Elle peut aussi être jeu, poésie, invention. Les grimpeurs expérimentés savent qu’il n’existe presque jamais une seule bonne façon de faire. Chaque bêta est une tentative, un chemin possible parmi d’autres, modelé par une morphologie, un ressenti, un style. Certaines sont si personnelles qu’elles deviennent opaques pour d’autres. Cette diversité, cette richesse de variantes, les formats numériques ont du mal à la restituer pleinement.

Ce qui se joue, parfois, c’est une forme de glissement : à force de regarder plusieurs vidéos, de superposer différentes bêtas, on finit par se faire une idée « objective » du mouvement. Une sorte de réalité de la voie émerge, faite de gestes spéculés, de séquences compilées - comme si la difficulté pouvait se résumer à cette succession-là. Et pourtant, cette réalité reste une interprétation, une lecture parmi d’autres.

La diversité des bêtas, et surtout la variété de leurs formats - bien au-delà de la vidéo - ouvre un espace d’interprétation. Une bêta peut être un SMS, un message glissé à l’oreille, un récit bref, parfois presque un secret. Elle peut être technique ou sensible, précise ou floue, immédiate ou différée. Elle peut tenir en quelques mots, ou se transmettre par une gestuelle esquissée dans le vide. Cette multiplicité de formes, de registres et d’intentions permet de réintroduire du flou, d’accueillir les écarts, les gestes inattendus, de rouvrir l’expérience : pour entretenir une attention vive, à soi, aux autres, au rocher.

La bêta est née d’une cassette. Elle continue de se transformer avec chaque média, chaque pratiquant⸱e. Ce que nous en faisons, collectivement, dira beaucoup de notre manière de grimper, d’apprendre, de transmettre - et de vivre avec l’incertitude.

"The original use of the term beta in climbing is generally attributed to the late Texan climber Jack Mileski, who climbed predominantly in the Shawangunks during the early 1980s. "Beta" is short for Betamax, an early videotape format since largely replaced by the VHS format. Reputedly, Mileski would record climbers ascending routes on Betamax tape and then share these tapes with other climbers, resulting in the term becoming synonymous with getting information on how to climb a route."*

*Mileski coined the term at the Gunks in 1981 when films were offered for home viewing in both VHS and Betamax formats. Let me run the 'Betamax' tape for you, Mileski once told Mike Freeman, describing the 5.12 Kansas City, and then added "So Mike, here's the beta!

Image : The late Jack Mileski copping in quick rest on the "jug" between the two bouldery cruxes of Clairvoyant (5.13b). Photo provided by and property of Jeff Gruenberg.

https://037200b.netsolhost.com/blog-page.php?Flashback-Jeff-Bones-Gruenberg-29 Samet, Matt (August 2011). The Climbing Dictionary: Mountaineering Slang, Terms, Neologisms & Lingo. Mountaineers Books. p. 30. ISBN 978-1594855023.

Pesterfield, Heidi (2007). Traditional Lead Climbing: A Rock Climber's Guide to Taking the Sharp End of the Rope (2nd ed.). Wilderness Press. p. 109. ISBN 978-0899974422.